Ensaios sobre acontecimentos sociopolíticos, culturais e institucionais do Brasil e do Mundo

Faz escuro mas eu danço

Mariana Arruda Botelho (SBPSP)

Meu olhar para a arte é amador e escrevo a partir de uma experiência que se liga a outras experiências através de uma lente particular e analítica para observar e participar da cultura.

Escrevo também a partir das relações que pude fazer entre a visita a uma mostra, aos meus olhos bela, delicada, impactante e grandiosa e seus princípios de concepção polêmicos, ousados e inéditos, no intuito de interagir com o latente e o manifesto.

Essa edição da Bienal de São Paulo, intitulada “Coreografias do impossível”, apresenta algumas novidades em relação às anteriores, evidenciando um posicionamento político que rompe com padrões como os destacados a seguir:

– A curadoria inova com uma estrutura horizontal, sem um curador-chefe, desenvolvida pela primeira vez por um coletivo de 4 pessoas: Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel;

– A proposta arquitetônica e expográfica ousou fechando o icônico vão do prédio – um edifício modernista (um verdadeiro totem) projetado pelo intocável Oscar Niemeyer, evocando a “violação de um tabu”;

– A escolha dos artistas expositores privilegiou negros e indígenas (80% não brancos);

– O tema buscou trazer à tona o olhar para aquilo que rompe com a visão colonizadora, branca, heteronormativa e etnocêntrica.

Não pretendo compreender profundamente este fenômeno e conjecturar sobre os efeitos de sua penetração no campo social e desdobramentos. Confesso que esta expressão contemporânea vem ocupando meu pensamento ao me relacionar com colegas, amigos, parentes, pacientes e por aí vai… O intuito desse texto é refletir sobre o fenômeno, compartilhar a questão, não resolvê-la.

Como no encontro analítico, experimentei a mostra sem desejo ou memória e também admitindo sua impossibilidade. Considerei meu repertório na relação com a experiência associando uma curiosidade genuína. Ciente da dificuldade e/ou impossibilidade de emergir intacta, buscarei fazer coexistir diferentes dimensões.

Chamou minha atenção a prevalência e imponência do orgânico, do natural e do processual. Muitas instalações grandiosas foram desenvolvidas no local, especialmente para esta Bienal. Em algumas vê-se o barro e o pó que soltou ao lado, e é assim que a obra é para ser vista. A prevalência dos temas identitários, das manifestações de resistência, do artesanal-originário é evidente. Tanto o passeio pelo prédio, quanto as obras expostas, buscam compreensão e contemplação; o que fez da experiência algo extremamente agradável e ao mesmo tempo reflexiva. O café e o restaurante administrados pelo coletivo “Ocupação 9 de julho” é mais um exemplo da proposta política/artística que a mostra pretendeu entregar, fazendo entrar pela porta da frente o que antes chegava pelos fundos. Para o público não leigo, uma inversão do que se costumava ver.

Já modificada pela experiência e conhecimento fui levada a relacionar essa mostra à anterior, que também visitei. Um acontecimento trágico, que iluminou o evento de 2021 com indagações que iam do místico ao político, capturou minha atenção à época: a morte do artista indígena Jaider Eisbel, cujas obras receberam notável destaque dentro da primeira Bienal na história a abrir espaço para artistas indígenas. (A mostra de 2018 teve uma performance de Denilson Baniwa). Esse pioneirismo exigiu explicação do curador Jacopo Crivelli, que precisou enaltecer as qualidades técnicas do artista e seu merecimento, em detrimento de ações afirmativas que poderiam justificar sua presença no evento.

Há apenas dois anos o tema da Bienal era “Faz escuro mas eu canto”. Se o título iluminava a resistência e os artistas minoritários, em termos territoriais, esses artistas ainda ocupavam a menor parte do espaço físico da mostra, predominantemente ocupados por artistas já consagrados. De certa forma é possível pensar que a Bienal de 2021 possuía uma proposta dentro do que chamamos de política afirmativa.

“Faz escuro mas eu canto” já era um prenúncio do jogo (ou dança) de luz e sombra que estava por vir? Dar voz ao inconsciente (canto) é o passo que antecede o palco da vida e suas coreografias?

A ocupação territorial pelas minorias vem marcando tendência nas artes, empresas, consultórios, ruas, famílias, etc. Para uns não passaria de um protesto infantil, para outros uma tentativa de reparação das desigualdades/ anulação das diferenças, para outros emancipação e liberdade, coexistência. Como pensar esses fenômenos? Como transformação, revolução? Cada identidade terá suas defesas e narrativas para se inclinar para um lado ou outro.

Se, em “Faz escuro mas eu canto” a resistência se mostra uma forma de vida em potencial, ganhando holofotes por ocuparem pela primeira vez espaço entre os “sagrados”, “Coreografias do impossível” se impõe radicalmente invertendo as posições. Os artistas brancos, minoritários de forma proposital, estão agora na sombra. E neste ponto, o afirmativo/político subverte de tal maneira que se confunde e se torna ao mesmo tempo uma expressão essencialmente artística.

Na história humana, a disputa territorial, identitária, tem sido uma constante. A inversão de lugares como convite à coexistência, bem como a horizontalidade como contraponto às mazelas da hierarquia estariam no campo da dança/coreografia, como aspiram os idealizadores, ou seriam disfarces da guerra de narrativas binárias de poder?

Como psicanalista sustento essa questão, que me parece impossível de ser respondida. Me assombro e não me surpreendo, já que meu ofício me obrigou a me render ao poder do inconsciente.

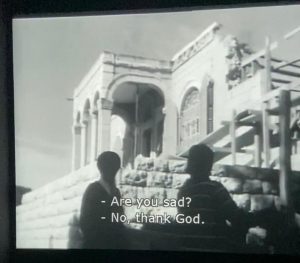

Ilustro minha percepção/pensamento através de um filme que me tocou de forma especial, certamente pelo momento histórico que vivemos. No documentário, o diretor israelense Amos Gitai acompanha as mudanças de propriedade de uma casa em Jerusalém, originalmente pertencente a um médico palestino que a abandonou em 1948 e que, depois, foi requisitada pelo governo israelense. A partir daí, a casa é alugada por judeus argelinos e depois, por um professor universitário israelense que se encarrega de reformá-la.

O filme de 1980 colocou luz onde ainda fazia escuro e foi censurado em Israel. Seguiu resistindo em circuitos alternativos de cinema. Foi escolhido para essa Bienal muito antes da luz ter emergido das profundezas (eclosão da guerra atual Israel/Hamas-Palestinos). Eu o assisto em 2023 em plena guerra, enquanto tento compreender o conflito, compelida a tomar alguma posição, cuja omissão faria de mim uma pessoa sem empatia ou equivocada.

O filme, nada ingênuo, mostra o caldeirão de afetos em meio à troca de poder. O diretor entrevista o proprietário argelino que se mostra indiferente aos conflitos e apenas atento às questões comerciais envolvendo o imóvel. O diretor também entrevista o trabalhador árabe que está sendo remunerado para reformar a casa de um judeu.

“Me disseram que aqui foi uma residência de um árabe, agora é habitada por judeus. Chego ao trabalho às 6h30 e em casa às 22H”. O Diretor diz que ele usou palavras duras ao dizer que judeus e árabes se odeiam. Resposta: “quando alguém te machuca, é difícil esquecer, não somos como Jesus que daria a outra face. Aqui a gente diria “olho por olho, dente por dente”. Quando vi meu vilarejo inteiro destruído, minha casa destruída é bastante óbvio que eu os odeie. Eu só trabalho aqui porque foi uma casa árabe e minhas palavras não têm poder…temos um mesmo Deus, ele comanda.”

Quarenta anos depois, com uma guerra em curso, vemos a expressão desse ódio de uma forma muito diferente, organizado, vingativo, exterminador, muito diferente da resiliente luta pela sobrevivência do trabalhador árabe. O destino do ódio varia, sabemos. A origem também. Como psicanalistas sabemos que os afetos vêm de dentro e de fora num jogo de forças. Como cada um lida individualmente com o que nos é imposto também diverge, assim como as realidades externas são muito diferentes e divergentes.

Sabemos também o poder das narrativas, da racionalização e da confusão que é tudo isso dentro da mente individual e coletiva. Esta guerra, como qualquer outra, nos convoca à questão da possibilidade ou não da coexistência. Os efeitos danosos e infinitos da sua impossibilidade conhecemos muito bem.

A proposta dessa Bienal, a começar pelo título “Coreografias do impossível”, sugere movimento e sonha uma realidade organizada em novas bases. Um ato político/artístico, a começar pela equipe de curadores, passando pela seleção dos artistas, culminando no tensionamento das obras expostas. Para o público uma visão e/ou revisão. Um misto de sonho e realidade.

Depois da visitação soube que funcionários da Bienal fizeram um documento anônimo acusando os organizadores de oferecerem trabalhos precarizados e discriminatórios. A realidade é uma encrenca, pensei. A luta territorial/identitária não cessa. Atravesso essa experiência refletindo sobre as bases da minha estruturação como indivíduo e a fragilidade e potência de uma identidade. Sem uma identidade/territórios definidos temos que lidar com os afetos na penumbra. Por outro lado, uma identidade constituída, avessa a mudanças, pode se ofuscar pelo excesso de luz.

p.s. Essa visita foi feita juntamente com meu amigo e artista Feco Hamburger, a quem agradeço pela companhia, histórias de bastidores e escuta especial na organização dos meus pensamentos.

(Os textos publicados são de responsabilidade de seus autores)

Categoria: Cultura

Palavras-chave: Inconsciente, identidade, luz, sombra, sonho, arte.

Imagem: foto do filme “Bait” (Casa) de Amoz Gitaï, na 35a Bienal de Arte de São Paulo (2023).

Colega, click no link abaixo para debater o assunto com os leitores da nossa página no Facebook:

https://www.facebook.com/